編者按:學(xué)校第三次黨代會(huì)提出實(shí)施“文化建設(shè)浸潤(rùn)行動(dòng)”���,明確指出要深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想��,注重用社會(huì)主義先進(jìn)文化�����、革命文化��、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化培根鑄魂���。“三創(chuàng)兩遷”大學(xué)精神鐫刻著陜科大“姓黨���、愛(ài)國(guó)����、為人民”紅色基因��,更是一代代陜科大人取之不竭�、賡續(xù)不息的文化寶庫(kù)。新學(xué)期伊始��,黨委宣傳部���、離退處走訪了在“三創(chuàng)兩遷”歷程中留下光輝足跡的一批德高望重的退休老教工����,聽老同志講述那些篳路藍(lán)縷的奮斗故事����,為書寫“教育強(qiáng)國(guó),科大何為”答卷�����、走好“復(fù)興期”開局起步的后來(lái)人加油鼓勁�����。

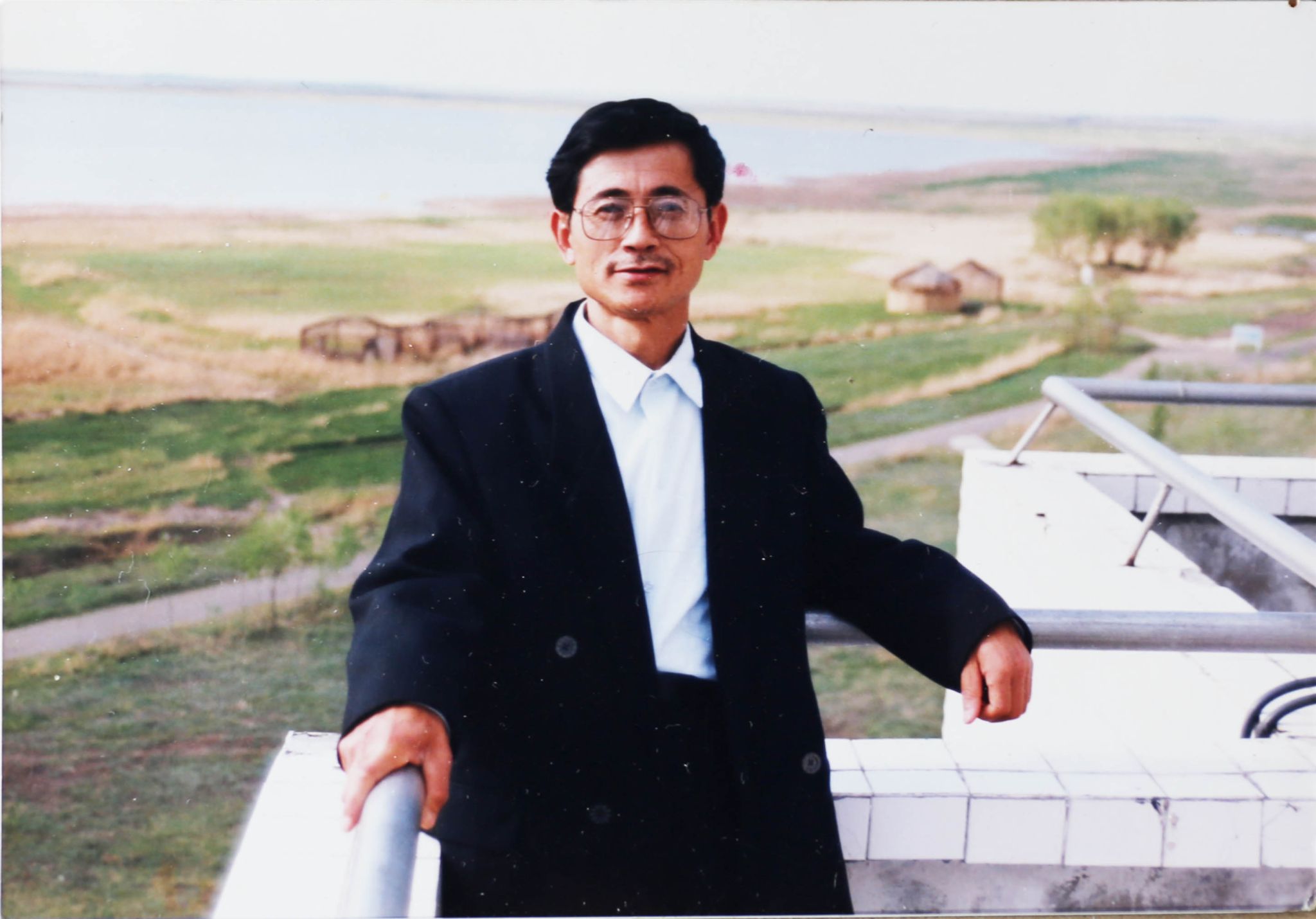

張啟恭老師生活照(攝于上世紀(jì)90年代)

張啟恭�,男,1943年生����,北京順義人��,中共黨員�����,高級(jí)政工師�。1964年9月至1969年7月在北京輕工業(yè)學(xué)院機(jī)械系學(xué)習(xí)���,1970年留校工作�,同年隨學(xué)校西遷至陜西咸陽(yáng)�,先后任西北輕工業(yè)學(xué)院機(jī)械系黨總支副書記、校團(tuán)委書記�、二系(材料學(xué)院前身)黨總支書記、學(xué)工部部長(zhǎng)�、宣傳部部長(zhǎng),1985年在西北輕工業(yè)學(xué)院第四屆黨代會(huì)當(dāng)選黨委委員���。2003年退休��,現(xiàn)定居咸陽(yáng)���。

北京輕工業(yè)學(xué)院是我夢(mèng)開始的地方

解放初期,我出生于北京順義縣的一個(gè)下中農(nóng)家庭�����,是七八個(gè)子女中的長(zhǎng)子�,從小撿柴火、拾糞����、割草、收麥子……在艱苦條件下��,父親卻咬牙把我們兄妹幾人全部送去求學(xué)����,他總說(shuō):“你們有本事考,我就想辦法供����,你們能走出去多遠(yuǎn),我就送出去多遠(yuǎn)���?�!?961年我考入河北省重點(diǎn)牛欄山中學(xué)(高中)�����,1964年7月考入北京輕工業(yè)學(xué)院���。

上世紀(jì)70年代����,朱康院長(zhǎng)風(fēng)采

9月���,我踏入北京輕工業(yè)學(xué)院���。報(bào)道第一天,就有同學(xué)神秘地告訴我:“咱們‘輕院’跟‘清華’讀音差一個(gè)字���,教學(xué)上咱比不了清華����,但是食堂的伙食可比清華強(qiáng)����,這都要?dú)w功朱院長(zhǎng)!”原來(lái)�,建校初期就趕上三年自然災(zāi)害,在物資匱乏的情況下,朱康院長(zhǎng)為了解決師生吃飯問(wèn)題����,向輕工部申請(qǐng)?jiān)诒本〇|郊開辦農(nóng)場(chǎng)�����。經(jīng)過(guò)辛勤勞動(dòng)�����,農(nóng)場(chǎng)里產(chǎn)出的糧食和肉蛋類副食�,大大補(bǔ)貼了師生的口糧。后來(lái)��,我又陸續(xù)從同學(xué)們口中聽到一些朱康院長(zhǎng)的事跡���,得知他一九四九年以前就參加革命�����,抗戰(zhàn)時(shí)在冀中平原一帶搞過(guò)武工隊(duì)����,一九四九年后擔(dān)任過(guò)天津地委副書記兼公安處處長(zhǎng)、唐山市公安局長(zhǎng)��,在群眾和師生中有很高的威信����。后來(lái)經(jīng)過(guò)一件事,我更是親身感受到他的人格魅力�����。有一次在校園里遇到朱院長(zhǎng)�,他竟然主動(dòng)跟我這個(gè)新生打招呼,問(wèn)我家在哪里��、是哪個(gè)專業(yè)的�、學(xué)習(xí)生活怎么樣,我都一一做了回答��,過(guò)了一段時(shí)間又遇到��,朱院長(zhǎng)居然一下子就叫出了我的名字���,還鼓勵(lì)我“農(nóng)村出身的苦孩子更要好好念書”����,他的一番話語(yǔ)讓我感動(dòng)了很久,至今記憶猶新��。

我清楚地記得1964年北京輕工業(yè)學(xué)院入學(xué)新生一共319人����。那時(shí)候各系經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展,專業(yè)設(shè)置逐步完善���,機(jī)械系設(shè)置了輕工機(jī)械設(shè)計(jì)及制造、輕工機(jī)械�、精密機(jī)械三個(gè)專業(yè),學(xué)制5年��。我就讀的是輕工機(jī)械設(shè)計(jì)及制造專業(yè)���。入學(xué)教育的時(shí)候����,曾廣壽教授為大家講話���。他講�����,目前國(guó)家輕工業(yè)行業(yè)的先進(jìn)機(jī)械還很欠缺�����,各地的造紙����、陶瓷、皮革廠的機(jī)器遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到生產(chǎn)需求�����,我們這個(gè)專業(yè)的設(shè)立就是要解決這個(gè)問(wèn)題�,希望通過(guò)五年的學(xué)習(xí),學(xué)生們能夠盡快深入輕工領(lǐng)域��,幫助國(guó)家在各地建設(shè)大型的造紙廠�、皮革廠、玻璃廠等���,滿足人民的生產(chǎn)生活需要����。

曾廣壽教授(照片來(lái)源于中國(guó)輕工業(yè)博物館)

在我們系�����,大家最尊敬曾廣壽教授。他1942年畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)��,二十幾歲就當(dāng)上教授�,精通英、德���、俄���、法、日等多門外語(yǔ)����,編譯了《漸開線齒輪的設(shè)計(jì)與制造》《輕工機(jī)械設(shè)備》等多部教材�����,是全國(guó)機(jī)械領(lǐng)域響當(dāng)當(dāng)?shù)膶<?��。他講課基本不用教材�,理論知識(shí)全部成竹在胸�����,還能信手拈來(lái)許多在工廠里的真實(shí)案例,真可謂出神入化�。同學(xué)們總是聽得津津有味,常常舍不得下課��。除了上課����,他還要加班加點(diǎn)地編寫《輕工機(jī)械》,這是我國(guó)第一部關(guān)于輕工機(jī)械的教材����,分別闡釋造紙機(jī)械、陶瓷機(jī)械����、皮革機(jī)械等的原理和構(gòu)成,工作量非常大���。

機(jī)械專業(yè)的教師還有詹啟賢�����、齊澤民��、林學(xué)翰����、馬壽鶴、朱爾誼等���。開設(shè)的基礎(chǔ)課有《數(shù)學(xué)》《力學(xué)》《制圖》《畫法幾何》《理論力學(xué)》《材料力學(xué)》����,專業(yè)基礎(chǔ)課有《機(jī)械零件》《機(jī)械原理》《機(jī)械零件設(shè)計(jì)》等����。我記得教數(shù)學(xué)的遲樹潭老師和藹可親,課講得非常好�����。馬壽鶴老師的《理論力學(xué)》通俗易懂����、深入淺出����,授課非常細(xì)致認(rèn)真����。朱爾誼老師的《材料力學(xué)》生動(dòng)豐富��,歸納性強(qiáng)�����,他可以用一張圖表將每個(gè)章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)全部串起來(lái)�,令人嘆為觀止。林學(xué)瀚老師的《工程制圖》嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致�,畫的圖就像藝術(shù)品。

上世紀(jì)70年代����,北京輕工業(yè)學(xué)院實(shí)驗(yàn)大樓

學(xué)校從建校初就一直堅(jiān)持“理論聯(lián)系實(shí)際”的辦學(xué)方式。校辦機(jī)械廠有幾位經(jīng)驗(yàn)豐富的鉗工師傅�����,還有一整套車��、銑�、刨、磨機(jī)床��。那時(shí)候條件艱苦,一個(gè)齒輪�、一顆螺絲都很珍貴。記得有一次老師帶我們?nèi)⒂^北京一個(gè)機(jī)床廠����,看到廠子里的一些廢舊零件,老師如獲至寶���,就問(wèn)廠里的師傅能不能帶回去�����,得到允許之后拿回學(xué)校�,當(dāng)做教具或者實(shí)驗(yàn)品�,這真符合當(dāng)年《光明日?qǐng)?bào)》“北京輕工業(yè)學(xué)院一貫艱苦樸素”的評(píng)價(jià)。在為期2個(gè)月的生產(chǎn)實(shí)習(xí)中�����,學(xué)生要將初級(jí)鉗工的車���、銑、刨�、磨技術(shù)全部上手學(xué)習(xí)一遍��,最后車一個(gè)圓球作為實(shí)習(xí)作業(yè)���。帶我們的韓長(zhǎng)武師傅技術(shù)高超,教會(huì)同學(xué)們選刀具�、練習(xí)操作技能,學(xué)習(xí)裝卡與定位����,不斷減少誤差。我們經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的實(shí)習(xí)���,基本就能掌握鉗工的各項(xiàng)操作工序�����。

西遷是體力和精神的雙重淬煉

1969年��,“珍寶島自衛(wèi)反擊戰(zhàn)”爆發(fā)��,中蘇交惡�����。1970年���,全國(guó)都在傳“中蘇交戰(zhàn)”���,許多單位都往“三線”遷移。7月畢業(yè)之際����,軍宣傳隊(duì)的陳指導(dǎo)員跟我談話,一是通知分配我留校任教��,二是通知我留校后盡快加入搬遷工作��。當(dāng)時(shí)我們機(jī)械系一批得到留校通知的有六七人���,還包括機(jī)64級(jí)的陳長(zhǎng)發(fā)���、戚長(zhǎng)盛,機(jī)65級(jí)的白傳悅���、范國(guó)強(qiáng)����、曹親串等。那時(shí)候青年心里裝的都是“到黨和人民最需要的地方去”“我是革命的一塊磚��,哪里需要哪里搬”���,大家談起來(lái),都說(shuō)想去支援三線���、支援邊疆�����。那份簡(jiǎn)單而純粹的情懷���,至今想起來(lái)仍令人動(dòng)容。7月����,我回老家一趟家向父母道別,回校后發(fā)現(xiàn)各系都在整理物品���。院辦����、各系的辦公室、樓道�、院子里都是書籍檔案、實(shí)驗(yàn)儀器�、桌椅板凳,教職工自己動(dòng)手�����、分片包干���,干得熱火朝天��。我迅速投入其中��,還自己借來(lái)鋸子���、鑿子、刨子��,找木板做了一個(gè)行李箱�����,后來(lái)從北京一路帶到咸陽(yáng)���,多年來(lái)“敝帚自珍”����,一直保存到現(xiàn)在。

張啟恭老師親手制作的行李箱

10月��,我和皮65級(jí)留校的俞從正踏上了押送第一批物資的火車�。學(xué)校選我們兩個(gè)��,可能考慮到我們又是壯勞力�����,又還沒(méi)有成家���,無(wú)牽無(wú)掛���。我們押送的“悶罐車”據(jù)說(shuō)是鐵路部門運(yùn)貨物或者牲口的,一節(jié)車廂內(nèi)大約有十幾平方���,除了側(cè)開的車門��,每節(jié)車廂只在頂部開幾個(gè)五十公分見方的窗戶�,窗戶上焊了鋼條子,車廂內(nèi)沒(méi)有電燈,無(wú)論白天晚上都是一片漆黑����,偶爾經(jīng)過(guò)車站和城市居民區(qū),有點(diǎn)光亮照射��。車廂里堆滿了桌椅板凳��、設(shè)備儀器���,我們倆騰挪出來(lái)一塊小地方�����,鋪上鋪蓋����,人剛剛能躺下�。

那時(shí)候有個(gè)貨運(yùn)術(shù)語(yǔ)叫“打零擔(dān)”,從出發(fā)地到目的地����,不是一趟車走下去,中途很多次把車皮甩下�,等著與別的車重新編組�,��。一路走走停停���,隨時(shí)掛上就走�,也不事先通知�,所以每次車一停,就得留一個(gè)人盯著列車���,另一個(gè)人爭(zhēng)分奪秒地打水、上廁所����、洗漱。編組站都比較偏遠(yuǎn)����,周圍沒(méi)有飯館,帶的餅干�、饅頭、窩頭很快吃完了�����,眼看就要斷糧。幸好聰明的俞從正帶了十幾斤大米���,把生米泡進(jìn)暖水瓶里悶著����,過(guò)幾個(gè)小時(shí)就悶熟了�����,倒出來(lái)不稀不稠����,賣相不好,但我們吃的很香甜�。那時(shí)候“低標(biāo)準(zhǔn)”剛過(guò)去沒(méi)多久,有的地方還餓得吃樹皮�����,能吃到白米飯已經(jīng)很不容易�。

行駛中的車廂就像一間“禁閉室”,我們倆把能聊的話題都聊完了���,想睡覺(jué)���,睡不著���;想看書,沒(méi)光線�;想觀景,沒(méi)有����。就只能靜靜地坐一坐,躺一躺��,站一站�。時(shí)間如同凝固在一團(tuán)黑暗里����。已入秋涼,夜里寒津津的����,我使勁地把身上的被褥裹緊,每天盼著早日到達(dá)���。就這樣苦熬了二十多天�����,接近11月的時(shí)候終于到了咸陽(yáng)����。

當(dāng)時(shí)已經(jīng)入冬,火車停在學(xué)校對(duì)面陶瓷廠的鐵路專用線上�����,我們倆跳下車廂�����,在西北特有的凜冽寒風(fēng)中大口呼吸著新鮮空氣��,周邊的街景蕭條�����、屋舍低矮����,與北京根本沒(méi)法比。很快就有老師們來(lái)卸貨,由于陶瓷廠的專用線是裝運(yùn)原料和產(chǎn)品的�����,允許臨時(shí)借用已經(jīng)是很大的照顧��,大家得爭(zhēng)分奪秒運(yùn)到學(xué)校����。大喇叭一廣播,有時(shí)正是吃晚飯時(shí)間����,我們撂下飯碗就趕緊去卸貨;有時(shí)半夜里十二點(diǎn)睡得迷迷糊糊�����,我們一聽見就一骨碌爬起來(lái)去卸貨�����。大家就這樣肩扛手搬��,卸載了從北京運(yùn)抵咸陽(yáng)的7個(gè)車皮的搬遷物資��。

上世紀(jì)70年代���,西北輕工業(yè)學(xué)院校門

我們來(lái)到學(xué)校發(fā)現(xiàn)�,兩棟樓房與幾排平房構(gòu)成了新的辦公與居住區(qū)域�。北京輕工業(yè)學(xué)院已經(jīng)有3批248人從北京搬到咸陽(yáng),占總?cè)藬?shù)的一大半�����。朱康院長(zhǎng)�����,鐘香駒����、曾廣壽、曹光銳��、游恩溥��、潘津生等一批教授已經(jīng)舉家搬過(guò)來(lái)�,高御臣老師正帶領(lǐng)79名教職工組成的“五七”工程連投入到火熱的基建勞動(dòng)中。大家一起和泥搬磚建食堂�、建宿舍����,經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的艱苦奮戰(zhàn)�,完成了250平方米食堂和18間平房的修建。

老虎溝農(nóng)場(chǎng)難忘的一年

為解決教職工因糧食定量低的補(bǔ)給和蔬菜供應(yīng)問(wèn)題�,朱康院長(zhǎng)帶領(lǐng)軍宣隊(duì)的成員與陜西省彬縣領(lǐng)導(dǎo)商定,在彬縣韓家公社老虎溝開辟出一塊面積約為583畝土地的農(nóng)場(chǎng)����。1971年1月23日,朱院長(zhǎng)等四位老同志踏上了前往老虎溝的征途�,去給后繼來(lái)參加鍛煉的教職工備送物資。高御臣老師回來(lái)給我們講�,那天山路崎嶇、雪天濕滑����,他們?cè)诒蚩h基層糧站合力將十袋面粉及廚具、生活用品等搬上架子車����,糧站的工作人員看到后捏了一把汗說(shuō):“你們四位加起來(lái)都快兩百五十歲了,這十五里路又上坡又過(guò)溝�,怕是不行吧���?”朱院長(zhǎng)以軍人特有的堅(jiān)定語(yǔ)氣告訴他:“區(qū)區(qū)十五華里�����,我們四人并肩扛也扛得下來(lái)�����!”就這樣��,四人在鞋底纏上草繩����,由高老師駕轅,朱院長(zhǎng)和其他兩位三面推行�����,踏上了前往老虎溝的路����。白雪覆蓋下的羊腸小路時(shí)而泥濘,時(shí)而陡峭���,上坡路累得氣喘吁吁�����,下坡路車子失控摔得人仰面朝天����,大家都害怕年近六十的朱院長(zhǎng)摔傷,但是他硬是咬牙堅(jiān)持下來(lái)�����,一瘸一拐地走到了目的地��。

老虎溝農(nóng)場(chǎng)舊址

從1971到1976年�����,學(xué)校先后有近百名教師�、干部在該農(nóng)場(chǎng)參加勞動(dòng)鍛煉。我是1971年春天第一批去的�����,主要任務(wù)是放羊�。曾廣壽老師比我早到一段時(shí)間,耐心地傳授我放羊的經(jīng)驗(yàn):看見羊往遠(yuǎn)處跑就趕緊往它前面扔土塊把它趕回來(lái)�����,要是等跑遠(yuǎn)了再追可就要吃大苦頭了�;塬上有草就盡量別去山上,進(jìn)了山里就找不到羊了�����;在山上如果丟了羊千萬(wàn)別去找�,很容易遇到狼群和豹子;放羊的時(shí)候看見野雞和田鼠就趕走�����,它們一會(huì)功夫就能把種下去的種子刨光了���。那種耐心和關(guān)愛(ài)的態(tài)度讓我至今難忘����。

一年的羊倌歲月�,我經(jīng)歷了太多,有時(shí)為了追羊一跑就是幾公里�����,臉和手被灌木荊棘劃得滿是傷痕。有時(shí)拉驢馱水的路上驢子受驚逃走�����,我為了追驢一個(gè)村一個(gè)村地找����,一跑就是一整天;有時(shí)一天之間十幾只羊被狼群叼走�,我坐在土坡上欲哭無(wú)淚。跟這些比起來(lái)��,筋骨之勞倒不那么難以忍受了�。從春天到冬天,每天有干不完的活���、走不完的路�����,夜里躺在窯洞的土炕上�,渾身疼得翻不了身��。但是通過(guò)這一年的勞動(dòng),讓我的身心鍛煉地更加堅(jiān)韌���,意志更加堅(jiān)定���,還和周邊的群眾建立了深厚的感情。

這期間�,學(xué)校的各項(xiàng)建設(shè)工作也在緊鑼密鼓地進(jìn)行著��。為迎接文革后的首批大學(xué)生入校�,教職工們一邊繼續(xù)搞基建,一邊又動(dòng)手建實(shí)驗(yàn)室���。學(xué)校第一幢教學(xué)樓的地基是教職工一鍬一鍬挖出來(lái)的���,風(fēng)雨操場(chǎng)也是教職工拉著石碾子壓平整的。教職工們還自己建校辦工廠���、自己組裝實(shí)驗(yàn)設(shè)備�����,如原二系早期的陶瓷實(shí)驗(yàn)室用的煤燒窯爐及其大型設(shè)備的安裝全部都是教職工自己設(shè)計(jì)����、自己施工完成的,趕在1972級(jí)學(xué)生入學(xué)之前��,完成了全部的準(zhǔn)備工作�����。

思想政治教育工作最難做

回校后�����,我就光榮地加入了中國(guó)共產(chǎn)黨�,并開始了為期十幾年的學(xué)生工作生涯。期間�����,我先后擔(dān)任機(jī)械系學(xué)生輔導(dǎo)員��、機(jī)械系黨總支副書記�����,校團(tuán)委書記����、學(xué)工部部長(zhǎng)����、宣傳部部長(zhǎng)����。回顧職業(yè)生涯的幾個(gè)階段����,我認(rèn)為最難做的還是思想政治教育工作����。

72級(jí)入校的學(xué)生都是工農(nóng)兵學(xué)員,作為“接班人”或者技術(shù)骨干推薦入校�。他們的年齡與我相近,有的還有多年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)����,膽子大、主意定���、抗?fàn)幰庾R(shí)強(qiáng)�,時(shí)有在宿舍抽煙、在食堂打飯插隊(duì)的問(wèn)題發(fā)生���,經(jīng)常讓我的工作壓力很大�����。我不斷調(diào)整工作方法���,在保護(hù)學(xué)生自尊心的情況下,不斷研究開展思想政治教育的方式方法����,撰寫了《改善學(xué)生思想政治工作的幾點(diǎn)思考》《談?wù)勗鯓影l(fā)揮班主任在大學(xué)生思想政治教育中的作用》《要高度重視意識(shí)形態(tài)工作》等論文二十余篇。

上世紀(jì)80年代�����,張啟恭在給師生做報(bào)告

1981年我任學(xué)工部部長(zhǎng)��,組織出臺(tái)《西北輕工業(yè)學(xué)院班主任工作條例》���,召開學(xué)?�!扒袑?shí)加強(qiáng)思想戰(zhàn)線的領(lǐng)導(dǎo)和思想政治工作”會(huì)議�����,在大大小小多次會(huì)議上分享交流大學(xué)生思想政治教育工作心得體會(huì)�����。1985年�,我任黨委宣傳部部長(zhǎng)一職,經(jīng)常為師生做一些關(guān)于大學(xué)生思政工作的報(bào)告��,同事們都稱我“西北輕院一支筆與一張嘴”��,但我深知��,“理論是灰色的����,但生命之樹長(zhǎng)青”�。大學(xué)生思想政治教育一定不是空中樓閣、空談理論��,要以愛(ài)國(guó)主義為核心����,堅(jiān)持愛(ài)國(guó)和愛(ài)黨����、愛(ài)社會(huì)主義相統(tǒng)一這一根本方向���。1989年前后����,學(xué)校組織430名大學(xué)生赴延安開展過(guò)一次為期10天的“三同”(和農(nóng)民同吃同住同勞動(dòng))社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)��。在南泥灣��,我們和學(xué)生一起完成幾十公里的徒步拉練�,住在農(nóng)民家里體驗(yàn)生活,學(xué)生們受到了深刻的教育�,活動(dòng)也得到省委教育工委的表?yè)P(yáng)。

上世紀(jì)80年代����,張啟恭(左三)與學(xué)生在一起

衷心祝愿學(xué)校發(fā)展地越來(lái)越好

我們這一代人經(jīng)歷了國(guó)家的快速發(fā)展和社會(huì)的巨大變革,也見證了新中國(guó)成立以來(lái)各個(gè)歷史階段的重大事件�。體驗(yàn)過(guò)艱難困苦的建設(shè)時(shí)期,也共享了改革開放的成果��。正因?yàn)橥士?����、共患難,我們對(duì)國(guó)家有著深沉的情懷����、對(duì)學(xué)校有著深厚的情感,面對(duì)未來(lái)的發(fā)展道路����,我們衷心希望學(xué)校越來(lái)越好。面對(duì)黨的二十大��、二十屆三中全會(huì)提出的“教育�、科技、人才一體化發(fā)展”的戰(zhàn)略要求���,學(xué)校正積極構(gòu)建以“大輕工”建設(shè)為引領(lǐng)的“雙一流”建設(shè)格局��。我想對(duì)學(xué)校的學(xué)科建設(shè)與人才培養(yǎng)工作談一點(diǎn)自己的建議�。

在學(xué)科發(fā)展上���,不能做小打小鬧的“小爐匠”。北京輕院�、西北輕院時(shí)期��,中國(guó)輕工的現(xiàn)代科學(xué)才剛起步�,一點(diǎn)點(diǎn)成果就能彰顯出很大的進(jìn)步�����,那時(shí)候我們的皮革����、造紙、陶瓷��、機(jī)械學(xué)科都有很多很亮眼的成績(jī)�,但今天國(guó)家的輕工科技已位居世界前列,老百姓日常生活中的輕工用品���,只有你想不到����,沒(méi)有你買不到��。在第四次科技革命的浪潮下�,那些傳統(tǒng)的低附加值的“小爐匠”早都進(jìn)入博物館了,國(guó)家需要的是包括食品工程����、生物技術(shù)�����、智能制造等的現(xiàn)代輕工科學(xué)�、材料科學(xué)���、信息技術(shù)等的跨學(xué)科輕工�����。我們學(xué)校迫切地需要走轉(zhuǎn)型道路����,強(qiáng)化學(xué)科交叉�����,對(duì)接產(chǎn)業(yè)高端��,提升科研轉(zhuǎn)化���,加強(qiáng)國(guó)際合作��。這一點(diǎn)���,我看學(xué)校第三次黨代會(huì)報(bào)告的“學(xué)科內(nèi)涵蓄勢(shì)行動(dòng)”中提到很多,我很非常贊同�����,我鼓勵(lì)師生們加油鼓勁��,朝著三次黨代會(huì)既定的目標(biāo)努力����。

人才培養(yǎng)上,保持“三實(shí)”人才培養(yǎng)優(yōu)勢(shì)�����。上世紀(jì)80年代�,我任宣傳部部長(zhǎng)的時(shí)候,學(xué)校召開會(huì)議��,凝練學(xué)校校風(fēng)��、學(xué)風(fēng)等特色校園文化符號(hào)及表述,討論到學(xué)校的人才培養(yǎng)特色�,當(dāng)時(shí)教務(wù)處的王振明同志提出我校畢業(yè)生具有“工程訓(xùn)練扎實(shí)、專業(yè)理論厚實(shí)”的特點(diǎn)�����,后來(lái)大家通過(guò)討論���,又加上“思想作風(fēng)樸實(shí)”一條�,形成多年享譽(yù)社會(huì)的陜科大畢業(yè)生“三實(shí)作風(fēng)”����。后來(lái)用人單位都非常認(rèn)可,覺(jué)得概括得很準(zhǔn)確��。我也建議���,我們要給愿意動(dòng)手的學(xué)生搭建更加廣闊的實(shí)踐平臺(tái)��。比如機(jī)械學(xué)科����,學(xué)生通過(guò)參加學(xué)科競(jìng)賽���、制作機(jī)械模型����、機(jī)器人等�,提高動(dòng)手能力,增加對(duì)專業(yè)知識(shí)的應(yīng)用和實(shí)踐���。

這就是我的一點(diǎn)心得�����,作為一個(gè)普通的農(nóng)民家庭的孩子��,能夠發(fā)展為今天的樣子���,我知足了。我感謝求學(xué)之路上幫助過(guò)我的人���,感謝相信我���、支持我工作的同志們,感謝母校對(duì)我的培養(yǎng)教育�����,更加感謝能讓我沒(méi)有花一分錢就讀完大學(xué)的中國(guó)共產(chǎn)黨。

(終審:李萌 核稿:杜楊 編輯:雷超)